Inside Rock : Vous avez dû prendre des milliers de photos de cette période : comment fait-on pour choisir parmi cet énorme catalogue ?

Charles Peterson : En fait, d’une certaine façon, c’est l’autre plus gros travail du photographe, juste après celui de prendre des photos. Certaines sont très évidentes à sélectionner, tandis que d’autres le sont beaucoup moins. Il m’est par exemple arrivé d’en redécouvrir quelques-unes dix ans après leur prise, et le temps qui passe peut avoir son effet. Mais le plus difficile dans cet exercice est d’éliminer des photos, c’est un peu comme avoir le droit de « tuer ses bébés », parce que, bien évidemment, vous ne pouvez pas toutes les montrer. En définitive, il n’existe pas de décision juste, c’est souvent le choix du moment. Notamment dans mon livre Touch Me I’m Sick, il n’y a pas d’ordre particulier, ce n’est pas classé par ordre chronologique, seul compte véritablement le critère visuel et esthétique.

I.R : Justement, quand comme vous on a été à la fois acteur et témoin de cette période, est-il difficile de prendre du recul ?

C.P : Vous savez, quand je choisis mes photos, pour une exposition ou pour un livre, j’essaie de laisser de côté mes impressions personnelles. Tout simplement parce que certaines images peuvent avoir un sens précis pour moi alors qu’elles en auront beaucoup moins pour la plupart des gens. Des sessions de photos peuvent me rappeler des moments agréables ou particuliers, mais elles peuvent ne rien évoquer à ceux qui les regarderont. En définitive, il faut choisir celle qui, sortie de son contexte propre, aura le plus d’impact. Raconter toute l’histoire en une seule photo.

I.R : Comment avez-vous rencontré la plupart des groupes avec qui vous avez eu l’occasion de travailler ?

I.R : Comment avez-vous rencontré la plupart des groupes avec qui vous avez eu l’occasion de travailler ?

C.P : D’abord il faut dire que Seattle est une petite ville, notamment au début des années 1980. Quand vous vous rendiez à des concerts durant cette période, vous trouviez un public d’une centaine de personnes tout au plus. C’était donc un groupe réduit de gens, qui se connaissaient tous et chacun faisait son truc, eux de la musique, moi des photos. C’était juste comme ça, il n’y avait pas de mots de passe secrets pour pouvoir rentrer dans ce cercle vous savez. J’ai rencontré Mark Arm [le chanteur de Mudhoney, ndlr] juste parce que je venais de rentrer à la fac. Comme j’étais originaire de la banlieue, je ne connaissais personne à Seattle et je cherchais donc des personnes à rencontrer. Et quand je l’ai vu, avec le crâne rasé et un t-shirt des Crass [groupe anglais anarcho-punk des années 80, ndlr], je me suis dit que ça serait cool d’aller lui parler. C’est donc comme ça que nous sommes devenus amis, puis colocataires. A cette époque, il était dans son premier groupe, Mr. Epp and the Calculations. J’ai donc rencontré ses potes, il a rencontré les miens. Et c’est comme ça que j’ai rencontré Bruce Pavitt [fondateur du label Sub Pop, ndlr] qui travaillait dans un magasin de disques du côté de Capitol Hill et qui était DJ à la radio du campus, KCMU. C’est aussi comme ça que j’ai connu Jack Endino [producteur entre autres du premier EP de Soundgarden, Screaming Life, et de Bleach, le premier album de Nirvana, ndlr] qui enregistrait pour vraiment pas cher dans son studio.

I.R : Pavitt distribuait donc les disques, Endino les enregistrait et vous photographiez les groupes… Vous aviez étudié la photographie à l’Université ?

C.P : Pas spécialement, j’étudiais plutôt Shakespeare et le reste du temps je buvais des bières, comme tout bon étudiant. Le plus important dans la photographie, notamment en ce qui concerne ce genre précis, est juste de la pratiquer, en se rendant tout simplement sur place, dans les concerts, et prendre tous les clichés que vous pouvez. Soit vous avez l’œil, soit vous ne l’avez pas, c’est tout.

I.R : Votre première réalisation officielle fut la pochette du premier EP de Green River, Come On Down, en 1985. Peut-on dire que c’est le début de votre carrière professionnelle ?

I.R : Votre première réalisation officielle fut la pochette du premier EP de Green River, Come On Down, en 1985. Peut-on dire que c’est le début de votre carrière professionnelle ?

C.P : Ce n’est pas vraiment le cas, dans le sens où je ne considérais pas ça comme un job. En tout cas, je ne le faisais pas pour l’argent. Ce n’est qu’à partir de 1991 que j’ai véritablement commencé à vivre de la photographie. A cette période, durant ces années 1985-86, c’était plus l’accomplissement d’un rêve qu’autre chose. Quand j’étais plus jeune, je regardais dans ma chambre les pochettes d’album des Clash, des Buzzcocks, et tout ceci me donnait envie de photographier des groupes de rock plus tard. Je profitais donc d’être là, au milieu de ces musiciens, de ces potes, pour réaliser ce que j’avais envie de faire depuis longtemps.

I.R : Quand on écoute les groupes de cette époque, on sent qu’il se dégage une énergie un peu folle, une énergie que vous avez su saisir à travers vos clichés. Comment l’expliqueriez-vous ?

C.P : C’est vrai que la plupart des concerts de Mudhoney, de Soundgarden ou de Nirvana se déroulaient de manière incontrôlable. Le sentiment général était celui d’une sorte d’explosion, de libération. Vous savez on était tous jeunes, c’était quelque chose de nouveau, d’amusant, et les shows étaient complètement fous, même si nous n’étions qu’une trentaine dans la salle. Et Bruce Pavitt trouvait ainsi que mes photos saisissaient bien cet esprit et qu’il fallait s’en servir pour le montrer à un plus large public. C’est notamment le cas avec une des premières photos de Green River en concert, utilisée pour un dossier de presse de Sub Pop, où l’on ne peut même pas distinguer la tête des membres du groupe. Cette façon de faire tranchait avec les illustrations habituelles des formations de l’époque et attirait par conséquent l’attention.

I.R : Justement, comment faisiez-vous pour saisir cet esprit, cette folie, lors des concerts ?

C.P : Le plus important pour moi était d’être le plus près possible de la scène. Mais il n’y avait pas d’organisation pré-établie. Je faisais comme n’importe quelle personne qui va à un concert, je buvais quelques bières, je sautais un peu partout et je parfois je prenais des photos, parfois non. En tout cas, ce n’était pas très difficile, il suffisait juste d’être là. Je ne réfléchissais pas trop à la manière de faire, je m’adaptais aux conditions. Par exemple, je ne tirais pas mes photos en noir et blanc pour une raison esthétique prédéfinie, je le faisais parce que les pellicules étaient moins cher, c’est tout.

I.R : Dans le livre de Lancer Mercer, vous expliquez que ce dernier suivait la voie Alice In Chains/Pearl Jam tandis que vous vous chargiez du parcours Mudhoney/Nirvana : comment tout cela s’est-il mis en place ?

I.R : Dans le livre de Lancer Mercer, vous expliquez que ce dernier suivait la voie Alice In Chains/Pearl Jam tandis que vous vous chargiez du parcours Mudhoney/Nirvana : comment tout cela s’est-il mis en place ?

C.P : En fait, tout le monde se connaissait et se fréquentait, mais les groupes de Seattle avaient des styles de musique et des influences totalement différentes. Musicalement, Alice In Chains n’a pas grand-chose de commun avec Mudhoney. J’étais plus attiré par le côté « punk » des groupes. Le grunge en tant que tel ne veut pas dire grand-chose. Il n’y avait pas d’uniformité ni dans la musique, ni dans les personnalités. Il est vrai que je suivais plus les formations de Sub Pop. Rétrospectivement, j’aurais peut-être aimé d’avantage photographier les débuts de Pearl Jam, même si j’ai eu l’occasion de le faire un peu plus tard.

I.R : Aviez-vous senti que quelque chose allait se passer à Seattle, que le grunge allait déferler sur le reste du monde ?

C.P : Ce n’est qu’à partir de 1989, quand Bleach est sorti que l’on a commencé à pressentir quelque chose. On pensait que Nirvana allait rencontrer un gros succès, mais plutôt tel que Sonic Youth le connaissait. Pas d’un succès planétaire.

I.R : Comment avez-vous vécu et géré ce changement soudain de dimension, dans la manière de faire vos photos durant les concerts ?

C.P : Bien évidemment on rencontrait plus de contraintes. Je ne pouvais plus juste arriver devant la salle avec mon appareil et rentrer comme ça. Il fallait faire des demandes de passe et de backstage, ce genre de choses, quelquefois il y avait des restrictions, des interdits, et de temps à autre tout ceci était un peu chiant. A tel endroit je ne pouvais pas utiliser de flash, à tel autre la scène était tellement grande que j’étais trop loin des groupes…Mais, finalement, quel que soit le lieu ou le contexte, la manière de faire est fondamentalement la même. Vous êtes là pour prendre des photos et vous vous attelez à cette tâche. Vos yeux sont les mêmes, même si l’équipement peut changer. Vous photographiez ce qui se passe, sans vous soucier de l’environnement extérieur. Vous vous adaptez à la situation. Que ce soit lors d’un concert gratuit de Pearl Jam à Seattle devant 75 000 personnes ou bien lorsque vous suivez Nirvana au festival de Reading en 1992.

I.R : En définitive, quelle était la meilleure attitude à avoir, au milieu de cet univers tout en mouvement et de ces personnalités si particulières ?

C.P : Je pense que les bonnes photos sont celles qui montrent les gens comme ils sont réellement. C’est pour ça que j’aime photographier les gens sur scène, ils sont dans un état second, ils ne pensent pas à l’appareil, ils sont dans leur univers. Un bon photographe doit ainsi savoir se rendre discret et surtout la fermer quand il faut, tant et si bien qu’on ne remarque plus votre présence.

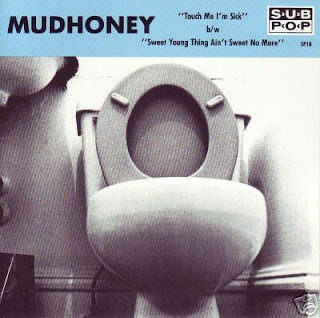

Oh vindieu, la scène de Seattle ne date pas que de 1988. Mais une chose qui est sûr, c'est que 1988 marque l'avènement et la suprématie dans le monde de la musique underground, de la scène rock du NorthWest étasunien. La faute à un putaing de single qui déchire sa vieille maman : Touch Me I'm Sick, et à un groupe qui deviendra l'archétype du futur son grunge : Mudhoney. Mudhoney, ils sont trop sales, trop drôles, trop bourrés, trop garage et trop stoogiens dans leur approche de la chose. Ce qui pouvait nous arriver de mieux finalement...

Oh vindieu, la scène de Seattle ne date pas que de 1988. Mais une chose qui est sûr, c'est que 1988 marque l'avènement et la suprématie dans le monde de la musique underground, de la scène rock du NorthWest étasunien. La faute à un putaing de single qui déchire sa vieille maman : Touch Me I'm Sick, et à un groupe qui deviendra l'archétype du futur son grunge : Mudhoney. Mudhoney, ils sont trop sales, trop drôles, trop bourrés, trop garage et trop stoogiens dans leur approche de la chose. Ce qui pouvait nous arriver de mieux finalement...